et j’avais le cœur lourd et c’était fini ma joie, et alors par le chemin où j’étais entrée avec tous les écriteaux je suis sortie de ce beau jardin, et décidément je ne voulais plus du tout rester dans ce quartier, un quartier où on payait pour s’asseoir, un quartier où tout le monde vous empêchait d’être une libre,

Ça commence comme un célèbre poème de Charles Pennequin, ça fait : « Un jour je leur ai dit J’en ai assez je pars » et voilà le texte qui part aussi, il prend des libertés, d’ailleurs il prend sa liberté tout court, et puis on se dit que si on avait assez de souffle pour le lire à voix haute d’une traite, comme ça, sans bafouiller, on le ferait pour sûr, mais le texte est tellement libre, il semble jamais s’asseoir sur un banc alors que sa narratrice oui, alors on se dit Il faut être deux ou trois pour lire ce texte d’une traite à voix haute sans bafouiller sans la voix qui se brise, il faudrait bien ça, surtout ne pas bafouiller, une voix avec un menton haut comme cette dame là qui raconte cette histoire de liberté, qui un matin claque la porte de Madame et Monsieur, fini d’être la boniche, avoir des patrons, des horaires, on ne va tout de même pas vivre une vie dictée par les autres ou pire : par les choses, non, ça non, alors nous voilà dans Paris avec les paquets qu’il faut porter, protéger de la pluie et des autres, dedans il y a les lettres et l’écharpe et la rose aussi, on se dit Le culot c’est beau quand même et on se dit La liberté c’est dur et parfois on rit et parfois on se dit Elle exagère quand même un peu là, cette narratrice, mais on l’aime bien quand même et on se dit que la dame étrange sur son banc public on lui sourira la prochaine fois au lieu de la fuir, même si elle nous hurle dessus qu’on est indiscrète à lui poser des questions, on se dit aussi Quand même être libre c’est quoi finalement, est-ce que c’est vivre comme on écrit une seule longue et folle phrase, comme dans ce roman qui ne ressemble à aucun autre ?

Ça commence comme un célèbre poème de Charles Pennequin, ça fait : « Un jour je leur ai dit J’en ai assez je pars » et voilà le texte qui part aussi, il prend des libertés, d’ailleurs il prend sa liberté tout court, et puis on se dit que si on avait assez de souffle pour le lire à voix haute d’une traite, comme ça, sans bafouiller, on le ferait pour sûr, mais le texte est tellement libre, il semble jamais s’asseoir sur un banc alors que sa narratrice oui, alors on se dit Il faut être deux ou trois pour lire ce texte d’une traite à voix haute sans bafouiller sans la voix qui se brise, il faudrait bien ça, surtout ne pas bafouiller, une voix avec un menton haut comme cette dame là qui raconte cette histoire de liberté, qui un matin claque la porte de Madame et Monsieur, fini d’être la boniche, avoir des patrons, des horaires, on ne va tout de même pas vivre une vie dictée par les autres ou pire : par les choses, non, ça non, alors nous voilà dans Paris avec les paquets qu’il faut porter, protéger de la pluie et des autres, dedans il y a les lettres et l’écharpe et la rose aussi, on se dit Le culot c’est beau quand même et on se dit La liberté c’est dur et parfois on rit et parfois on se dit Elle exagère quand même un peu là, cette narratrice, mais on l’aime bien quand même et on se dit que la dame étrange sur son banc public on lui sourira la prochaine fois au lieu de la fuir, même si elle nous hurle dessus qu’on est indiscrète à lui poser des questions, on se dit aussi Quand même être libre c’est quoi finalement, est-ce que c’est vivre comme on écrit une seule longue et folle phrase, comme dans ce roman qui ne ressemble à aucun autre ?

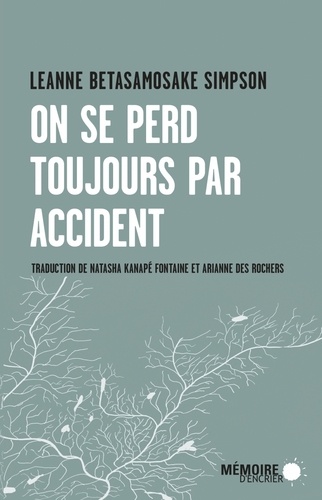

Ouvrir son premier livre de Leanne Betasamosake Simpson, c’est prendre le risque de vouloir tout lire d’elle, d’étudier ses textes, de chercher entre les lignes,

Ouvrir son premier livre de Leanne Betasamosake Simpson, c’est prendre le risque de vouloir tout lire d’elle, d’étudier ses textes, de chercher entre les lignes,